リニューアルの要となる、「劣化診断」と「余寿命予測」の重要性

建物の未来を考えるとき、まず問われるのは「この建物をどうすべきか」という判断です。

建て替えや新築が必要なのか。それとも、リニューアルによってあとどれくらい使い続けられるのか。

建物は経年とともに劣化し、とくに鉄筋コンクリート造の建物は、内部の鉄筋が腐食すると構造全体の強度が低下します。しかし、外から見ただけでは劣化の進行度が判断しづらいため、その建物があと何年使い続けられるのかを見極めるためには、適切な診断を行うことがその建物の未来を決めることにつながります。 建て替えを選択すれば、新築によるメリットがある一方で、解体時に発生する産業廃棄物やCO2排出が、環境に大きな負荷を与えます。一方、リニューアルは、適切な補修を行うことで建物を再生し、歴史や個性を生かしながら、より魅力的な空間へと新たな価値を生み出すことができます。 この建物をどうすべきか。その判断を導くために、劣化診断が重要な役割を果たすのです。

今回紹介するのは、淺沼組が独自に開発した劣化診断技術。

コンクリートの状態を調査するだけでなく、仕上げ材の上からも診断を行うことで、建物全体の劣化状況を正確に把握。その結果をもとに建物の長寿命化をはかり、適切な補修でコストを抑えながら、用途に応じた最適なリニューアル計画を提案します。限られた予算のなかで優先すべき箇所を明確にし、不要な工事を省くことで、経済的で効果的なリニューアルが可能になります。

本記事では、劣化診断技術の研究を進める技術研究所 建築材料研究グループ主任の加藤猛に、開発の背景や技術の特徴について話を聞きました。

劣化診断とは

まず、コンクリートの劣化診断はどのような場面で必要になるのでしょうか?

売却する場合や、建物を使い続ける際にも、建て替えか改修かかの判断には劣化診断と寿命予測が欠かせないのですね。コンクリートの劣化とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。

加藤

一般的に「コンクリートの劣化」と聞くと、コンクリートそのものが脆くなるイメージを持たれるかもしれません。実際にはコンクリートそのものの劣化よりも、内部の鉄筋の腐食が進むことによって構造全体の強度や耐久性が低下することが問題になります。 コンクリート自体は経年で必ずしも強度が落ちるわけではなく、むしろ時間とともにセメントの水和(セメントと水が反応して硬化し、強度を生み出す化学反応)が進み、長期にわたり強度が増すこともあります。しかし、内部の鉄筋が腐食すると、鉄筋が膨張してコンクリートを押し広げ、ひび割れや剥離が発生し、最終的には構造全体の劣化につながります。

コンクリートの劣化を引き起こす要因はなんでしょうか?

加藤

主に、「中性化」と「水分の影響」の2つが挙げられます。中性化とは、鉄筋を守るコンクリートのアルカリ性が失われることを言います。コンクリートはアルカリ環境下で、鉄筋を「不動態皮膜」と呼ばれる膜で保護しています。しかし、時間とともに、コンクリート内に二酸化炭素が入ってくることによって、アルカリ成分が薄まり、徐々に中性化が進行します。中性化が進むと、不動態皮膜が破壊され、鉄筋が腐食しやすい環境になってしまいます。

ただし、ここが重要なのですが、コンクリートの中性化が進行していても、内部に水分がなければ鉄筋の腐食は進行しません。建物が乾燥している場合や、水分が少ない環境では、中性化も問題はありません。しかし、屋外など雨や湿気の影響を受けやすい場合には、鉄筋が腐食しやすい環境になり、腐食が進むとコンクリートが押し広げられ、ひび割れや剥離が発生することにつながります。

つまり、劣化診断では、「中性化」と「水分量」のバランスを把握することが重要になるわけですね。

加藤

そうですね。単に、「中性化=劣化」と判断するのではなく、水分量の評価を組み合わせることで、より正確な劣化の程度が診断できます。また、コンクリートの劣化診断とは、劣化の有無を確認するだけではなく、鉄筋の腐食が進む前に適切な補修を施すための重要なプロセスとなります。劣化を放置すると、修繕費が莫大になります。鉄筋が腐食してしまった後では、補修の範囲が広がりすぎてしまう。劣化診断は「建物の健康診断」として非常に重要なものであり、どの部分をどのように補修すべきかを判断し、建物の長寿命化とコスト削減につなげる役割を果たします。

淺沼組独自の劣化診断技術とは

淺沼組独自の技術が生まれた経緯を教えていただけますか?

加藤

かねてよりコンクリートの耐久性に関して研究を進めていた現技術研究所長の山﨑順二が、2015年、東京理科大学の博士課程で透気試験によるコンクリート品質評価の研究を進め、3年間で学位としてまとめました。私は当時、大学4年生で建築材料を専攻しており、そこで山﨑と出会い、実験に参加する機会を得ました。その過程で、「コンクリートの品質評価に仕上げ材の影響を加味すれば、より精度の高い診断が可能になるのではないか」と考えるようになりました。その後、修士課程ではコンクリートと仕上げ材の評価を統合し、測定結果をチャート化する手法の検討を進めました。卒業後は技術研究所に所属し、山﨑とともに実用化に向けた整備を進め、現場での実測データの蓄積や解析手法の改良を重ねた結果、より精度の高い診断技術として確立でき、実践的な活用が可能となりました。2024年には第三者機関による性能証明を取得し、信頼性の高い技術として認められました。これにより、建物の劣化診断において高精度な評価を提供できる技術として、建物の維持管理やリニューアルの現場で多くの可能性を生み出すことを期待しています。

続いて、淺沼組独自の劣化診断技術について、特徴を教えていただけますか?

加藤

当社の劣化診断技術の特徴は、微破壊で建物の部位ごとに診断し、余寿命を予測した上で適切な改修計画を提案できる点です。

従来の診断では、コンクリートの一部を取り出す、いわゆる「コアを抜く」という作業が必要です。当社の手法では、「透気ハイブリッド法」という独自技術で、ドリルで穴を開けるだけで診断が可能です。診断時の負担を大幅に軽減できるとともに、小さな穴を開ける程度で済むため、建物への負担が少なく、補修作業を最小限に抑えることができます。

「透気ハイブリッド法」とは、どのようなものなのでしょう?

加藤

透気ハイブリッド法は、2つの試験を組み合わせた技術です。1つ目は仕上げ材を評価する「ダブルチャンバー法」といって、仕上げ材の透気性能を評価する手法で、仕上げ材がどの程度中性化の進行を抑えているかを測定します。

2つ目は「ドリル削孔法」で、コンクリート内部の透気性を測定し、中性化の進行度を把握する手法です。コンクリートは通常アルカリ性ですが、時間とともに大気中の二酸化炭素と反応して中性化が進みます。この手法では、ドリルで小さな穴を開け、その部分の透気性を測定することで、中性化の進行速度が評価できます。

その2つの測定によって、劣化診断が可能なのでしょうか?

加藤

これらの測定は、仕上げ材のついたコンクリートの中性化進行の予測をするための手法になりますので、劣化診断としてはその他の試験を組み合わせて実施します。診断の流れとしては、外観を目視で調査することからスタートし、測定場所を選定。電磁波レーダを使って、鉄筋の「かぶり厚さ」を測定します。コンクリートの表面から鉄筋に至るまでの厚さを知ることで、コンクリートがどれだけ鉄筋を保護しているかがわかります。その後、ドリルで小さな穴を開け、採取した粉に試薬を用いて中性化の進行度を調べます。続いて、先ほどの「透気ハイブリッド法」で、仕上げ材とコンクリートの中性化のしやすさ、つまり仕上げ材とコンクリートの品質を評価します。最後に、「電気抵抗式水分計」を使って水分量を測定し、鉄筋が錆びやすい環境かどうかを判断します。

いくつもの試験を組み合わせて診断することが必要なのですね。

加藤

一つの試験結果だけでは、コンクリートの劣化を正確に判断することは難しいです。中性化が進んでいても、水分が少なければ鉄筋の腐食はほとんど進みません。一方で、酸素と水がバランスよく供給されている環境では、鉄筋の腐食が進行しやすくなります。そのため、複数の試験を組み合わせて総合的に診断することで、より正確な劣化の進行度や補修の必要性を判断することが可能になります。

測定結果から具体的にどのような手法で余寿命を評価するのですか?

加藤

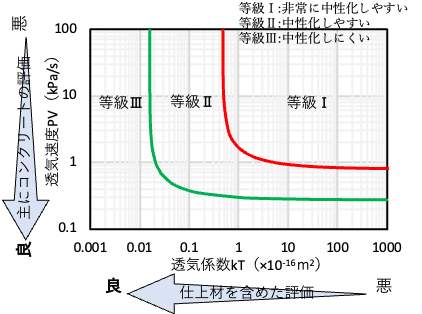

チャートを活用することで、試験を行なった箇所の耐用年数を推定し、場所ごとに、どの程度の補修が必要なのかを的確に判断することが可能になります。具体的には、試験を実施した箇所ごとに、縦軸にコンクリートの評価と横軸に仕上げ材を含めた評価を示すことで、建物の劣化状態を視覚的に把握できるようになっています。

個々の測定データだけでは数値のみで評価されることが多かったのに対し、チャートを用いることで視覚的にも分かりやすくなり、事業主の方にも理解しやすい形で情報を提供できるため、改修計画の計画の策定にも役立ちます。

事例と今後の展開について

実際に劣化診断が活用された事例にはどのようなものがありますか?

加藤

2021年に改修した当社名古屋支店で劣化診断技術を活用し、今後少なくとも70年間の供用が可能と判断しました。診断は7箇所で実施し、屋外では紫外線や雨水の影響を受けやすい箇所の仕上げ材が劣化していることが確認され、屋内部分は劣化が少なく、補修の必要がないことが明らかになりました。このように、補修が必要な部分とそうでない部分を明確にすることで、建物の状態に合わせた適切な維持管理が可能になります。 また、現在は、全国に倉庫を展開する企業の施設でも、この技術を活用し、各地域で診断を進めるプロジェクトが進行中です。ただし、そちらは鉄骨造が中心となるため、コンクリートの診断は補助的な役割を担います。鉄骨の目視調査は技術研究所の建築構造研究グループが担当し、コンクリート部分については、適切な改修計画を立てるうえで劣化診断を活用しています。

最後に、今後の展開についてどのようにお考えですか?

加藤

近年、環境配慮が求められるなかで、リニューアルの重要性はますます高まっています。そのリニューアルを支える技術として、劣化診断技術の精度をさらに高め、より多くの建物に活用できるよう努めていきたいと考えています。 リニューアルで建物が再生し、活用される様子を見るのは、技術者として大きなやりがいを感じます。今ある建物の価値を最大限に生かし、環境と経済の循環を促す上では欠かせない技術です。寿命を正しく見極め、適切な補修を行うことで、安全に長く使い続けることができるよう、さらなる精度向上を目指していきたいと思っています。

text by Michiko Sato

加藤

例えば建物の所有者が売却を検討する際、国の税法ではRC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)の法定耐用年数を規定しています。しかし、これはあくまで、税務上の計算基準として設定されたものであり、建物の寿命を示すものではありません。例えば、東京駅は改修を経て100年以上使用されていますし、一般のマンションや公共建築物でも50年以上使い続けられている例は珍しくありません。逆に、法定耐用年数に満たなくても劣化が進んでいる場合は、大規模修繕や建て替えが検討されることもあります劣化診断を行うことで、建物の資産価値を正確に把握し、最適な活用や維持管理の判断に役立ちます。また、当社はゼネコンとして、躯体の調査・診断を行い、物理的な耐用年数を予測した上で、事業主の意向に沿った改修提案を行っています。