2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)において、淺沼組はサーキュラーエコノミーの先進国・オランダの思想を体現したパビリオンの建設に携わりました。 本プロジェクトは、オランダの建築家トーマス・ラウ氏が主宰するRAUをはじめエンジニアリング・コンサルタント企業DGMR、デザインスタジオTellartと淺沼組からなる日蘭のコンソーシアム『A New Dawn (AND)B.V』によって推進され、淺沼組は実施設計・監理、および建築施工を担当しました。

今回開催された大阪・関西万博で大きな注目を集めているのが、会期終了後の建築物や資材のリユースです。建築物の利用期間が極めて短く、大量の廃棄物が一度に発生するというイベントの特殊性を活かし、「計画的かつ積極的に建物・建材・設備・備品のリユースに取り組むことで、建設業界におけるサーキュラーエコノミーの実現を目指す」という方針が掲げられています(出典:パビリオン施設・建材・設備機器・什器備品類の 会期後のリユース推進への取組み)。

そのようななか、オランダパビリオンでは、サーキュラリティ(循環性)を重視するオランダの思想に基づき、計画段階から「解体・再構築」を前提とした設計・施工が求められました。「建てて終わり」ではなく、その先の未来を見据えたこのプロジェクトは、淺沼組が推進する「GOOD CYCLE PROJECT」の理念とも重なります。 万博という国際的な舞台において、建設における環境配慮のあり方を実践し、未来へとつながる「循環型建築(サーキュラー建築)」の可能性を提示する、大きな挑戦となりました。本記事では、オランダパビリオン建設を通じてその思想をどのようにかたちにしたのか、「GOOD CYCLE PROJECT」の視点から施工における取り組みの一部をご紹介します。

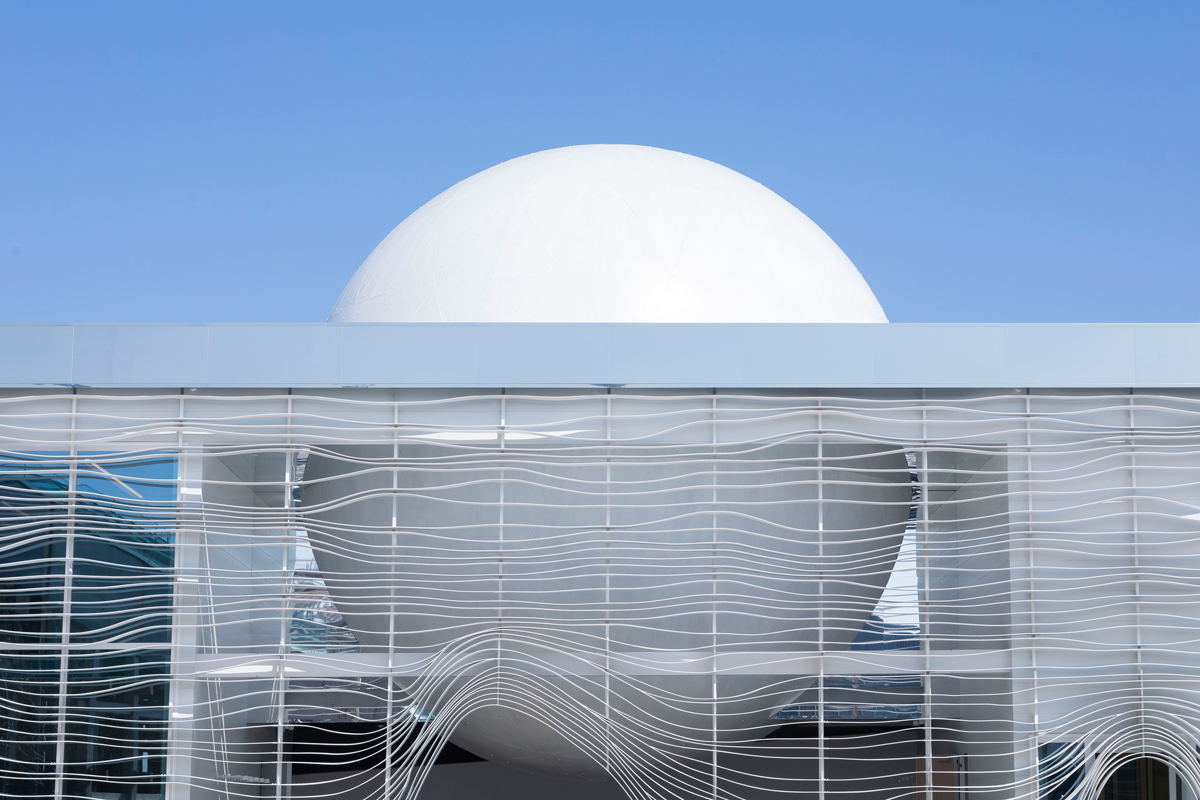

新たなエネルギーを象徴する光の球体が、未来へ新しい夜明けを生む

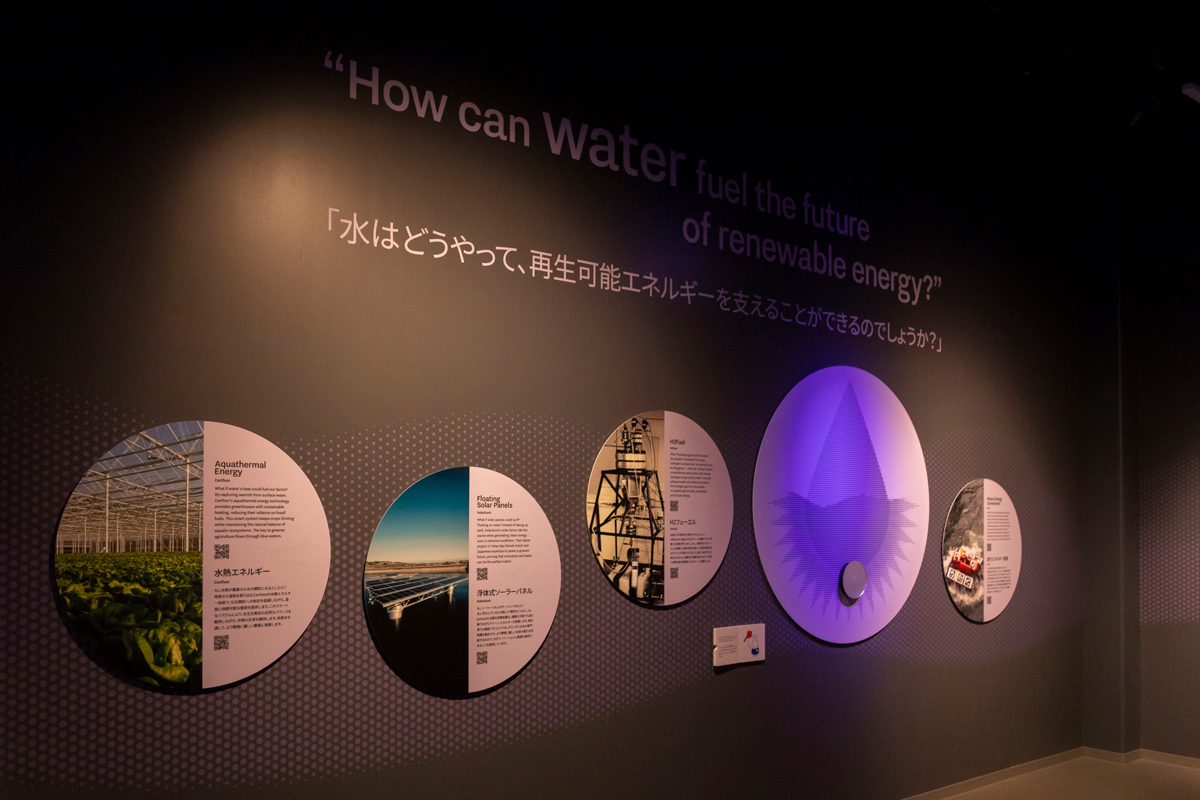

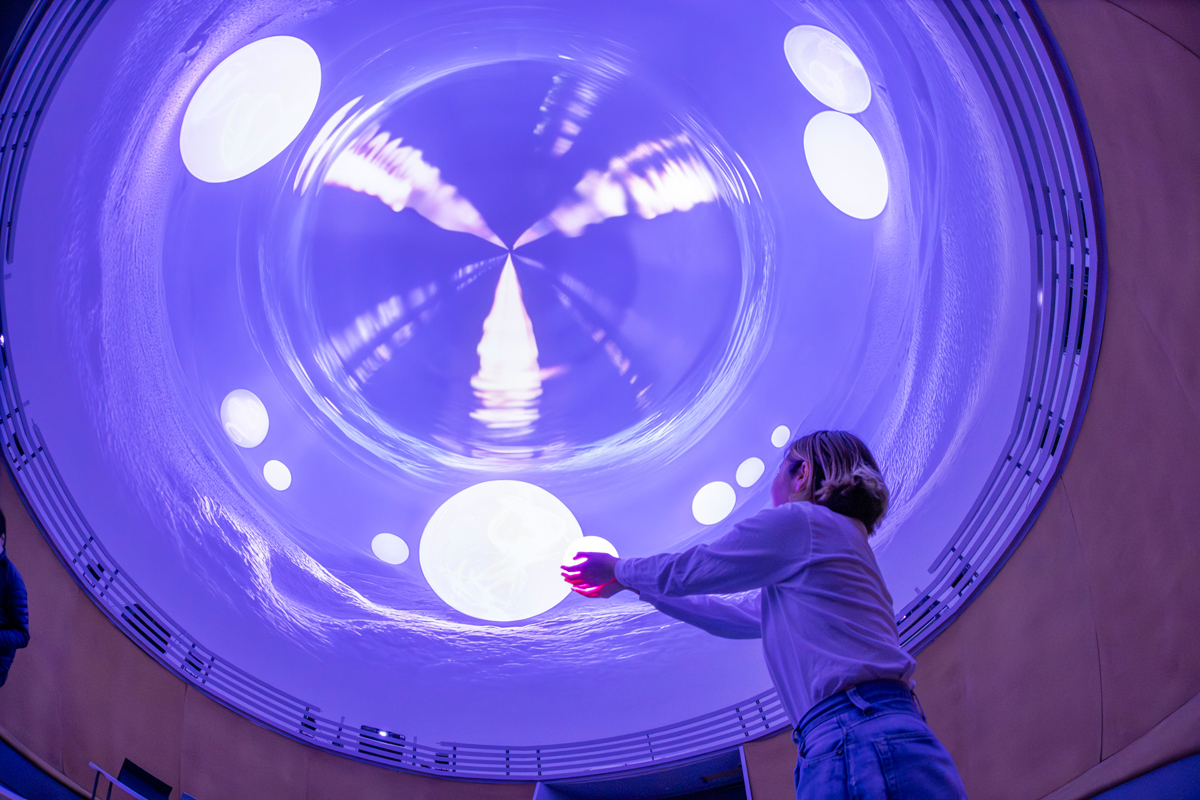

オランダパビリオン “A New Dawn-新たな幕開け” は、「コモングラウンド(共創の礎)」をテーマに、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の思想を空間として体現したパビリオンです。中央に掲げられた、「man made sun-次世代への太陽」と名付けられた光り輝く球体は、誰もが持続的に利用することができるエネルギーの未来を象徴するもの。それを支える建築のファサードには、水を想起させる波打つデザインが施され、屋根には鏡面を配置し水面から昇ってくる太陽のような光景を万博の地につくりだしています。水力発電をはじめとする再生可能エネルギーを未来へ昇らせる、新しい時代を切り拓く象徴的な存在です。

(オランダパビリオン特設サイト参照)

国土の約4分の1が海面下にある「水の国」オランダでは、長きにわたり水害と向き合うなかで、異なる人種や文化、宗教、国境を超え、協働する姿勢が育まれてきました。パビリオンのテーマである「コモングラウンド」は、こうしたオランダの歴史や文化、そして協働するという思想や考え方をあらわすもの。気候変動、エネルギー転換、食料問題など、地球規模で共有する課題に対して、国や文化を超えて解決の道を探っていこうという想いが、このテーマには込められています。

解体・再構築を前提に部材を管理し、オランダの循環型思想を体現

今回のオランダパビリオンの設計者である、建築家トーマス・ラウ氏(オランダのRAU主宰)は、資源の循環利用と価値の最大化を図る「サーキュラーエコノミー(循環経済)」をめざし、環境に配慮した建築設計、デザインを追求する取り組みをしています。オランダパビリオンのコンセプトやデザインでもその哲学が取り入れられ、「資源を使い捨てない」サーキュラー建築の理念のもと、解体・再構築が可能な設計と施工が行われました。

その思想を具現化するにあたり、淺沼組は実施設計・施工の立場から、これまでにない挑戦に取り組みました。その象徴的な取り組みが、部材に番号をつけて管理し、解体後の再利用を見据えた施工を行ったことです。「多くの手間を費やしながらも、一つ一つの資材を検査・確認しているうちに愛着が湧いてくるようになります」と話すのは、現場所長の山下哲一。素材に丁寧に向き合い、愛着を持つことこそが、サーキュラー建築を実現するためには不可欠だと実感したと言います。

さらに来場者にもこの取り組みを体感してもらえるよう、部材にQRコードをつけるアイディアも山下から提案されました。スマートフォンをかざすと、その部材が使われている箇所の設計図が表示される仕組みで、循環型の考え方をより身近に感じられる工夫となっています。

こうした「部材の情報を明らかにする」という発想は、淺沼組が今回の施工で初めて向き合うことになった新しい視点でした。背景には、設計を手がけたトーマス・ラウ氏が提唱する「マテリアル・パスポート」という考え方もあります。

マテリアル・パスポートとは、建築物に使用されるすべての建材にIDを付与し、種類や数量、品質、リサイクル情報などを記録・管理するための仕組みのこと。実装のツールとして「Madaster(マダスター)」というプラットフォームも開発されました。一つ一つの建材にIDを紐づけておくことで、解体時に資材を再利用しやすくなり、廃棄物を減らして環境負荷の低減にもつながる。建材情報は、マダスターに集約され、建築物は単なる構造物ではなく、そこに資源を蓄え、循環させる「資源のバンク」として位置付けられるようになります。

この考え方は、オランダを中心にロンドンやヨーロッパ都市を中心に広がりつつあり、「壊してつくる」という“スクラップ&ビルド”から、素材が持つアイデンティテイを未来へつなぐ、新たな経済システムへ移行する動きを象徴しています。

このような仕組みが日本で本格的に実装されるためには、プラットフォームの整備や社会全体の意識改革など、さまざまな課題があります。しかし、今回のオランダパビリオンで行われたように、部材ごとに番号を付け、解体・再構築を見据えて管理するという取り組みは、そうした未来に向けた大きな一歩だと言えるかもしれません。

「素材が匿名になる可能性がある限り、貴重な資源は失われ続けます。そして、そうであり続ける限り、現在の生産モデルは『延長された直線』のままであり、残された時間が延びただけで、経済システムは本質的に変化しません。(・・・中略)これに対する解決策は、バリューチェーンのもっと早い段階から、より徹底的な解決策を講じることです。私たちの複雑な経済界および社会において、資源が匿名になってしまうのを防ぐ唯一の方法は、永久に文書化されたアイデンティテイを付与し、それを記録することです」

(トーマス・ラウ / 出典:『マテリアル循環革命 サーキュラーエコノミーが拓くビジネスと社会の未来』トーマス・ラウ+サビーン・オーバーフーバー 彰国社)

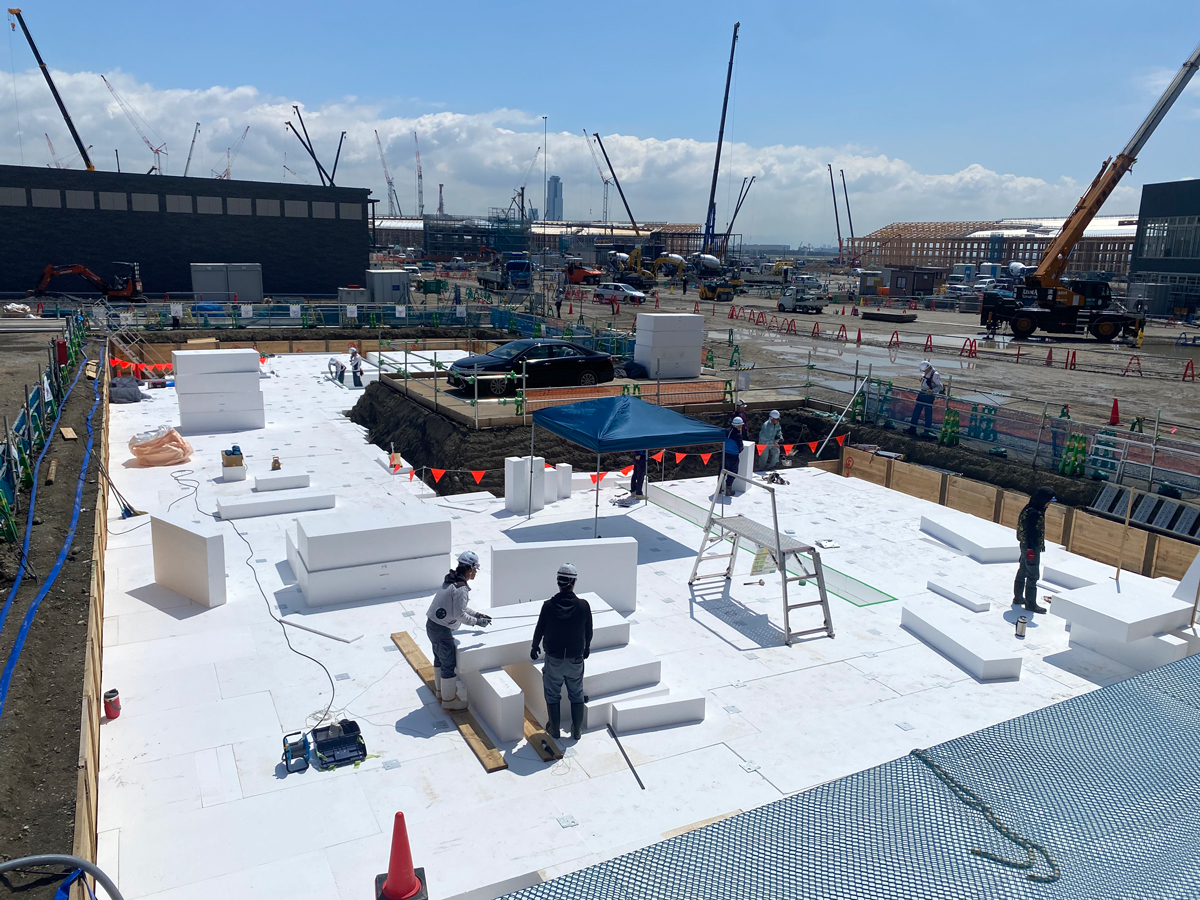

発泡スチロールを活用した「EPS工法」による基礎づくり

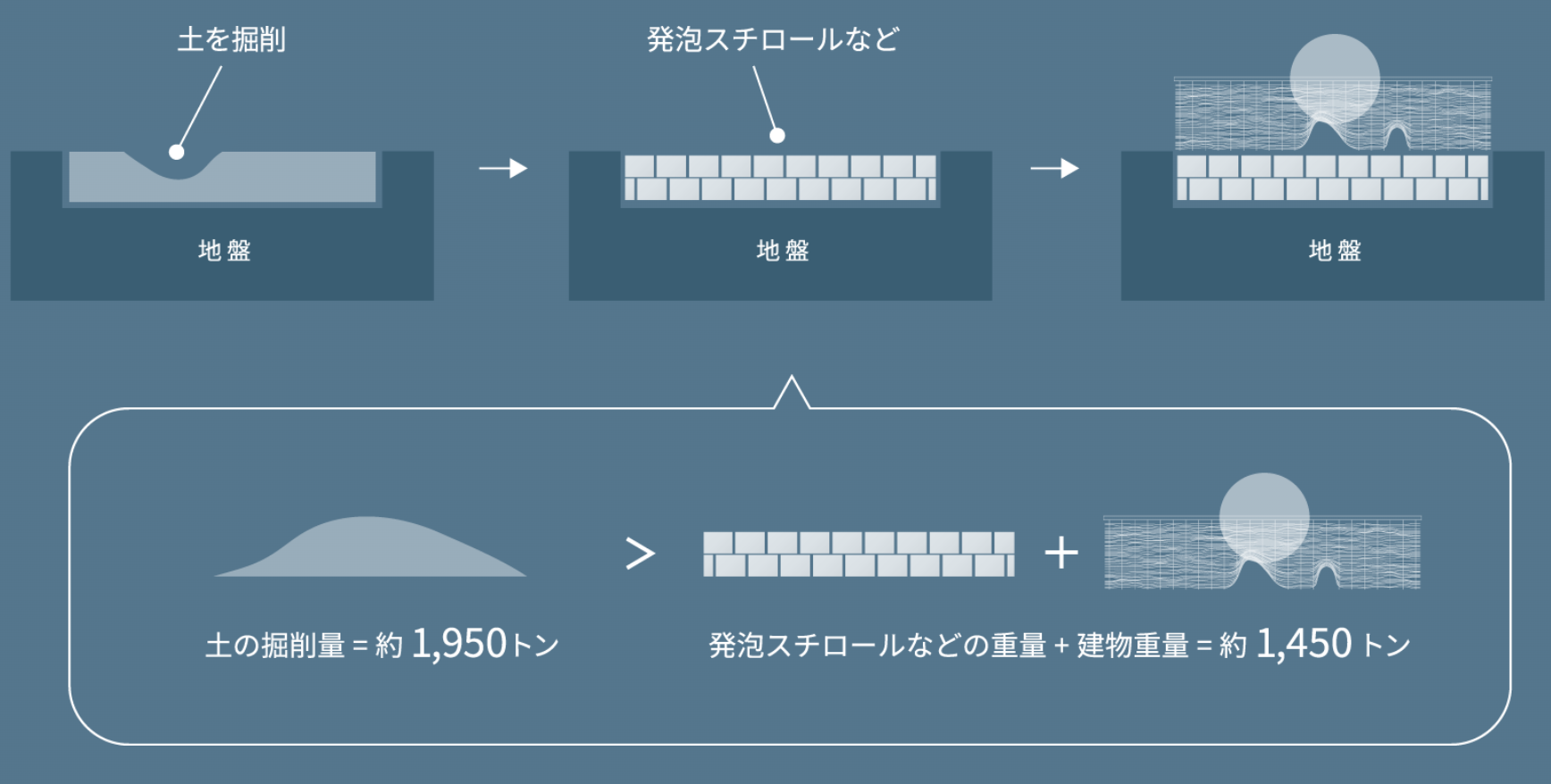

大阪・関西万博の会場「夢洲(ゆめしま)」は、大阪湾を埋め立てて造成された人工島。軟弱な地盤に、「決して沈まないパビリオン」を築くためにはどう対応するかが求められました。通常であれば、地中の堅い地層まで杭を打ち込む基礎工法が採用されますが、それには解体時の撤去作業に相当な手間が必要となります。かといって、コンクリートを多用すると、建物の重みにより地盤沈下を引き起こす可能性も。

そこで採用されたのが、軽くて強い素材である発泡スチロールを用いた「EPS(Expanded Poly-Styrene)工法」。基礎工事が困難な土木現場で多く用いられる工法で、主に地盤の弱い場所での道路や盛土工事などに活用されてきました。今回のパビリオン建設においてもこの技術を応用することで、約1,950トンの掘削土量に対し、基礎構造を含む全体重量を約1,450トンまで軽量化することが可能になるという計算に。そこで、1メートル×2メートル×50センチの発泡スチロール製ブロックを、掘削した凹地にひとつずつ敷き詰め、約2,000個を設置。解体が可能でありながら、地盤を沈下させない軽やかな基礎が完成しました。

発砲スチロールは、単一の素材の特徴を活かし、90%を超える高いリサイクル率を誇る循環性の高い素材。2021年には、リサイクルの有効活用は92%に達しており、「マテリアルリサイクル」(プラスチック製品などに再利用)や「エネルギーリカバリー」(ガス化、発電償却や熱利用焼却などに利用)などさまざまな方法で有効活用が広がっています。(出典:プラタイムス 発泡スチロール特集「EPSの優れた特性で地球環境を守る」)

今回のパビリオン建設においても、解体後に再利用が可能なこの循環型素材を基礎に活用したことで、環境に配慮した取り組みとなりました。

夢洲の土を活用した「土間左官工法」で、土地と建築をつなぐ

さらに、夢洲の地盤工事の際に掘削された土を、建物の土間(床)に再利用するという、淺沼組名古屋支店でも取り入れている(自然素材を用いて、サステナブルなリニューアルを実現。GOOD CYCLE BUILDING001 淺沼組名古屋支店改修PJ)「土間左官工法」が採用されました。

この工法は、古くからある「土間」を、左官の技術によって現代建築に取り入れるもので、土や粘土、モルタルといった自然素材を用いて床や壁を仕上げる伝統技術を応用しています。夢洲で掘削された土は、左官材として再活用され、オランダパビリオンのエントランス床に施されました。手作業で丁寧に仕上げられたその土間は、土地の記憶を宿しながら、あたたかみのある質感と表情を建物にもたらしています。

この提案に対し、オランダ側からは「循環型のコンセプトに非常にマッチしている」と評価され、採用が決定。土という地域資源を建築に取り入れることで、場所の個性と持続可能性を両立させる象徴的な取り組みとなりました。

未来をともにつくる、オランダパビリオンの建設

オランダパビリオンの建設にあたっては、海外の設計者との密なやりとりを重ねながら、その理想をいかに日本で実現するかが問われました。使用する資材は、日本国内で調達可能かつサーキュラー建築に適したものを選定し、施工においても廃棄物の抑制や解体のしやすさを重視。数々の制約や困難を乗り越えながら、施工チームはじめ、各分野のメンバーが一丸となって取り組み、無事にオランダパビリオンをかたちにすることができました。

「初めての海外との仕事で苦労も多かったですが、誰もやったことのない仕事、そして今後も同じことはきっとないであろう仕事に携われたことは、建設に関わる者として大きな誇りです」と語るのは、現場を率いた山下所長。

2025年大阪・関西万博を訪れた際には、ぜひこのオランダパビリオンに足をお運びいただき、多様な人々との協働から生まれる未来の姿を体感していただければ幸いです。

text and edit by Michiko Sato

大阪・関西万博オランダパビリオン建設 特設サイト

挑戦の数が未来を創る「チーム淺沼組」の軌跡

パビリオン紹介ムービー

オランダパビリオン 建物概要

発注者:AND B.V.

基本設計:RAU

実施設計・監理:淺沼組一級建築士事務所

建築施工:淺沼組

展示:Tellart

技術コンサル:DGMR

完成年:2025年

構造:鉄骨造一部システムトラス造

規模:地上2階建

延床:1,023.65㎡

参考文献・参考記事

・『マテリアル循環革命 サーキュラーエコノミーが拓くビジネスと社会の未来』

トーマス・ラウ+サビーン・オーバーフーバー 彰国社

・マテリアル・パスポートが静かに進行する ──トレンドの原動力を切り取る Lens of Trends 解説記事

・【前編】英Waterman、建設業界におけるマテリアル・パスポート普及に向けた戦略とは?ロンドン初の実証から学ぶ

・日本経済新聞 マテリアル・パスポートの衝撃 野田由美子氏

・循環型社会」を実現させる発泡スチロール ー発泡スチロール協会ー

・プラタイムス EPSの優れた特性で地球環境をまもる